今天的安卓新闻有点像电影里突然出现的反派转折:谷歌宣布,从明年开始,几乎所有 Android 用户将只能安装来自经过验证的开发者的应用——也就是说,侧载(sideload)和第三方商店要被“加一道身份证”了。这个措施并非一夜之间冒出来的惊喜:谷歌在 2023 年就已经在 Play 商店里实施了“开发者验证要求”,这次就是把那套规则扩展到所有安装途径。

谷歌把新规则比作“机场的身份检查”:我们会查你是谁(开发者身份),但不会像安检那样把每个行李(应用内容)都掏个底朝天。官方理由很直白——防范伪装成银行等的虚假恶意应用。谷歌声称:在没有验证的侧载生态里,恶意软件出现的概率高出 50 倍。听起来像是在为“安全优先”正名,但这话也有让人皱眉的一面——谁来定义“可信开发者”?🛂💬

你更担心手机被恶意应用感染,还是担心谷歌通过“验证”把第三方生态变成“受控花园”?在评论里说说你的立场!

验证如何运作?开发者要做什么,用户会受到哪些限制?🔐

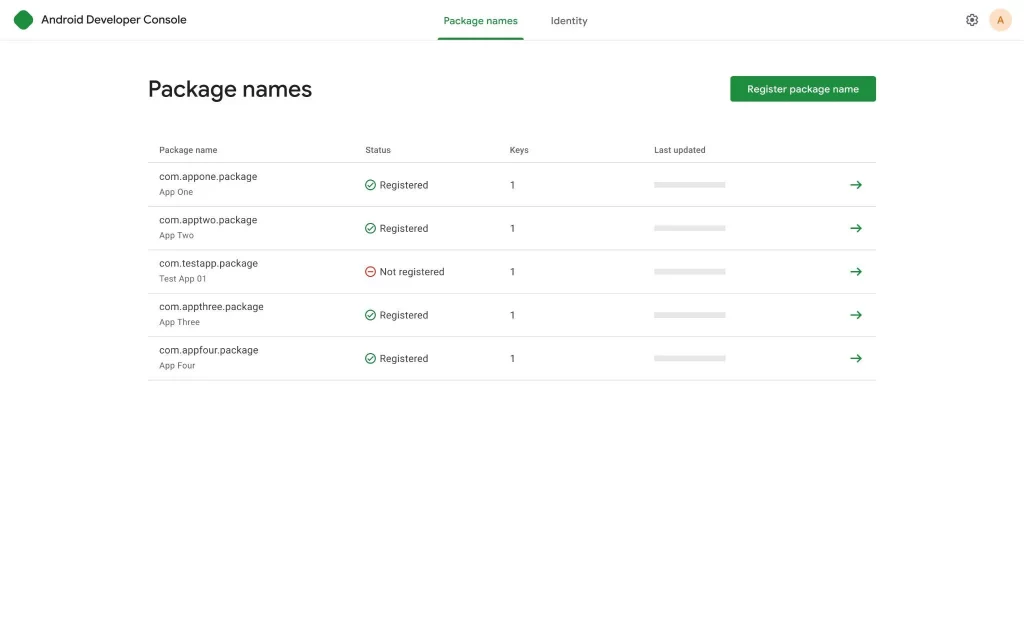

按照谷歌的安排,开发者仍然可以通过侧载或第三方商店分发应用,但前提是先在新的 Android 开发者控制台通过身份验证,然后在平台上登记应用的包名和签名密钥。完成这一步后,只有持有“经过认证的 Android 设备”的用户才能安装这些应用。也就是说——用户不是被禁止安装,而是被限定在“经认证设备+经认证开发者+已登记包名”三重条件下才行。

需要特别说明的是,这套新机制只适用于搭载 Google 服务的设备(即 Google Mobile Services 认证的设备)。也就是说,像国内市场大量不带 Google 服务的机型(例如中国大陆销售的大多数手机)并不受此限制——对中国用户影响有限,但对欧美、东南亚等带 Google 服务的市场影响会很大。📱🌏

时间表也比较清晰:10 月会推出抢先体验版测试;到 2026 年 3 月,谷歌会向所有希望获得验证的开发者开放新的控制台;首波地区发布定在 2026 年 9 月,先行国家是 巴西、印度尼西亚、新加坡和泰国;随后计划在 2027 年逐步扩展到全球。换句话说,这是个逐步推进的长期计划,而非一刀切的冷启动。🗺️⏳

如果你的常用应用来自小众开发者,你会因为“验证门槛”放弃使用吗?还是会支持谷歌为了安全做出的牺牲?留言辩论一下!

优点与隐忧:安全、合规,还是“门槛化”的寡头化?⚖️

表面上看,谷歌此举有三大好处:

- 更强的用户安全,减少伪装金融类或钓鱼类应用的风险;

- 减少恶意软件传播,谷歌自家数据表明 Play 实施验证后恶意行为量下降;

- 便于追责与监管,开发者身份可查、问题更易溯源。

但坏处也很明显:

- 独立开发者和小众生态可能受挫。验证、登记、合规流程会增加成本与门槛,小团队或开源项目可能一时难以适应;

- 区域差异带来不公平,先在少数国家上线、再慢慢扩展,可能造成全球用户权益不同步;

- “权力集中”风险:真正的担忧不是技术,而是谁来掌握“谁能上架谁不能上架”的话语权。🔒👀

此外,谷歌的说法强调“我们只核验开发者身份,不审查App”,但实际操作中,身份验证与合规流程往往交织在一起,监管尺度、认证要求的细节会决定这套体系最终是导向开放更安全,还是变成一个新的壁垒。📉🔍

如果你是独立开发者,准备好付费做验证了吗?如果你是普通用户,你愿意为更安全而放弃更自由的安装方式吗?

安卓的“开放”会被重新定义吗?🌐

谷歌这一步看起来像是把“开放”和“安全”两个老朋友拉到酒桌上,再给他们上了条链子:你可以继续社交(侧载),但进门得出示身份证(开发者验证)。对多数普通用户来说,短期内能减少恶意软件风险无疑是好事;但从长期看,这可能是 Android 开放生态走向“可控开放”的起点。谷歌选择先在巴西、印尼、新加坡、泰国试水,也透露出这是一场兼顾监管、商业与技术多面的博弈,而非纯粹的技术优化。📊🧩

赶在正式实施前,开发者、第三方商店和隐私倡议者都该积极参与细则的讨论——因为规则一旦定型,后续改动会很难。用户也应关注:**到底是谁在定义“可信赖”的门槛?**别等到你需要安装某个小众好用的 App 时才发现“门”被关了。🚪🔔

你觉得谷歌这波行动是“为了安全的必要收紧”,还是“移动生态的监管趋严”?站队请在评论区投票并说明理由!