本周,三星低调丢出一枚“技术炸弹”:号称全球首款 Micro RGB 电视。名字听起来和 Micro LED 只差一个词,但别被“显微”二字迷惑——它不是 Micro LED,也不是简单的 Mini-LED 升级款,而是把背光这件事做到了“像素级”审美的另一种路径。更神奇的是,如此重磅的屏,居然没有端上发布会主舞台,只用了一则新闻稿就草草带过。😶🌫️

为了判断它到底值不值得“大场面”,我们先把基本盘捋清楚。

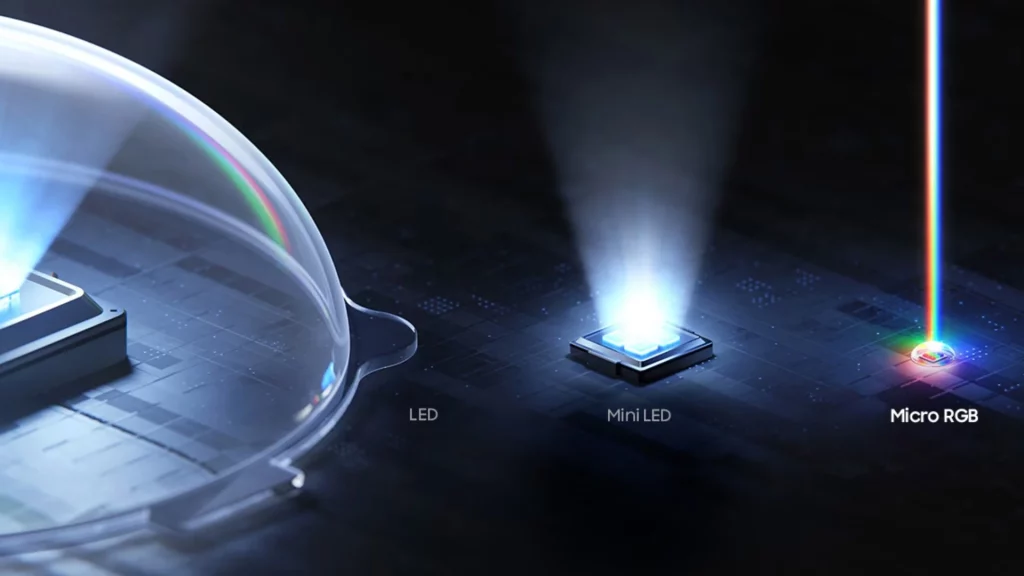

Micro RGB 是什么?和 Mini-LED、Micro LED 有啥不同?🤔

显示技术大类可以粗分两派:自发光 vs 非自发光。

- 自发光:像 OLED / QD-OLED、等离子、Micro LED,每个像素自己发光,不需要背光层。

- 非自发光:像 LCD(含 LED 背光 LCD、Mini-LED 背光 LCD / Neo QLED),面板需要背光来“照亮”颜色滤光片。

Micro RGB 更接近 Mini-LED 背光 LCD,但核心不同点在于:

- Mini-LED 背光一般采用白光或蓝光 mini LED 作光源;

- Micro RGB 直接把背光换成红、绿、蓝三色独立 LED 阵列,相当于背光本身就能“调色”。

这一步的改变,带来三件肉眼能感知的大事:

1) 更宽色域 & 更高“显色量”🌈

背光不是单一的白/蓝,而是 R/G/B 三色 LED 直接混光,色域更宽、色准更稳。想象一下,背光自己就能“配色”,面板再叠加精细滤光,自然把色彩“喂饱”。

2) 更严苛的局部调光,光晕说拜拜🌑

Micro RGB 使用的 LED 比常规 Mini-LED 更小、更多,可把背光分区做得更细,局部调光像是“点对点打光”。理论上黑位更深、边缘控制更干净,能把 FALD / Mini-LED 常见的**光晕(blooming)**压得更低。

3) 更高峰值亮度,HDR 冲击力更强⚡

数以百万计的 RGB LED 共同发光,整体光通量上来,HDR 峰值亮度自然更高——在非自发光阵容里,Micro RGB 的高亮场景冲击力会明显强于传统 LCD 背光,甚至对 OLED 的“亮暗对比”形成反向压制(高亮大面积更稳)。

代价呢?背光这么多“红绿蓝子像素”要逐区计算色温/亮度,对芯片算力是硬仗——处理器/算法成本会上去。

三星不是“孤勇者”,但它的颗粒更“微”

做 RGB 背光的不是三星一家。TCL TriChroma、索尼 RGB LED 也走过类似路数。但这次三星放出的关键信息是:每颗 LED 芯片尺寸小于 100μm。颗粒越小,分区越细、控制越精;在色彩准确度、光晕抑制上,Micro RGB 的目标是“无限逼近自发光”,同时保持非自发光的亮度与寿命优势。

一句话:它不等于 Micro LED,但它在非自发光阵营里“长成了 Micro LED 的样子”。

和 OLED / Micro LED 的“此消彼长”

- OLED / QD-OLED:自发光、控黑极致、像素级调光,但大尺寸价格高、大面积高亮“体力”有限。

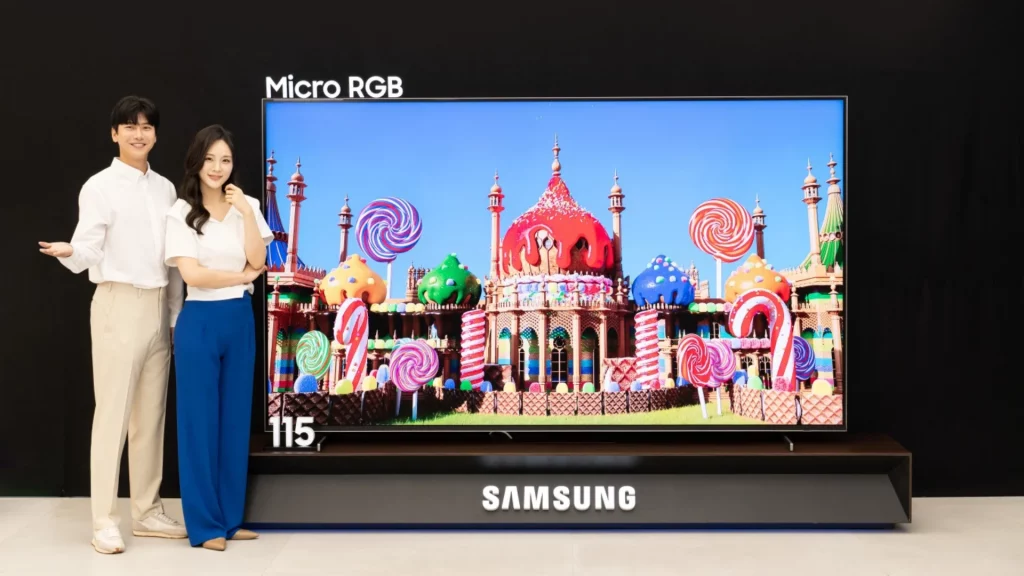

- Micro LED:理论高维度碾压(像素自发光、亮度、寿命、无烧屏),但贵到离谱。例子在这:三星 115 英寸 Micro LED 美国售价 15 万美元。

- Micro RGB:非自发光,但在色域、局部调光、亮度三个关键指标上一并拉高。更关键是——价格“有数”:在韩国,同尺寸 115 英寸 Micro RGB 售价 4490 万韩元(约 32,325 美元),差不多是 Micro LED 的 五分之一。

你会把 3 万多美元砸在 115 英寸 Micro RGB 上,还是回到 75 英寸 Mini-LED + 顶级音响?(大屏党 vs 预算党,打一架看谁赢🫠)

以SONY为代表的RGB LED背光电视

为什么它值得更大规模发布?

消费趋势很诚实:大屏在一步步走高。55 英寸曾经是标配,如今大家动辄 65/75 英寸起步。问题也很现实:

- 要想“明显好于 Mini-LED”,同时“不牺牲亮度/局部调光”,过去几乎只能上 Micro LED,动辄 10 万美元+;

- 97 英寸以上 OLED 尚未铺开到“普及价位”。

此时,115 英寸 Micro RGB ≈ ~3.2 万美元 给了市场一个“性能/价格的中位解”:

- 色彩、控光、亮度全面升级,HDR 震撼力拉满;

- 价格远低于 Micro LED,可及性大幅提升;

- 大尺寸用户终于有了“无需上 Micro LED 也能明显升级”的路径。

如果说 IFA 是一年一度“面向大众”的显示大舞台,那么像 Micro RGB 这种把技术与价格带到新平衡点上的产品,理应在 IFA 2025 柏林主题演讲上亮相,而不是一份冷冰冰的新闻稿。舞台越大,生态伙伴(芯片、内容、整机、渠道)越会加速跟进,用户心智也更容易被种草。

价格段的“甜点位”与技术外溢

Micro RGB 的意义不止是“救急”,更重要是它可能把 RGB 背光的算法、LED 供应链、驱动 IC 全部拉进“量产正循环”。当颗粒更小、成本更低、算法更通用,中高端 Mini-LED 也可能吃到溢出红利:

- 更细分区 → 低端屏也能减小光晕;

- 背光色彩管理 → 中端机型的色准更稳;

- 算法栈迁移 → 低维成本就能玩“准旗舰观感”。

站在行业角度,这种“下放”比单点旗舰更能改变市场结构。

对你而言,“无光晕的大屏 HDR”更重要,还是“自发光的极致黑”更重要?(欢迎在心里下个投票,然后看看你的客厅墙面给不给面子🧱📏)