今年九月,苹果给 iPhone 17 系列做了一个“逆风改款”:Pro 家族从钛金属中框掉头换成了铝合金。这个决定一度把评论区点着了——“钛是 Pro 灵魂”派直呼失望,“散热优先”派拍手叫好。苹果给的官方理由很直接:为了更好的持续性能与散热。为了搞清楚“到底有多大改进”,外媒 Phonearena 拿出了 3DMark 压力测试和 FLIR 热成像做了回合“真功夫”,把 iPhone 16 Pro(钛)与 iPhone 17 Pro(铝)拉到同一桌上,看看谁先“发红”、谁更“能打”。

为何从钛回到铝:不是情怀,是导热

先复盘下材料常识:

- 钛合金:强度高、质感硬核、手感轻,但导热差,热量更容易“憋在点上”。

- 不锈钢:强度高、耐刮,导热优于钛,但又重又容易“指纹修罗场”。

- 铝合金:导热更好、重量友好,缺点是更容易出现划痕/磕碰痕。

自 A17 Pro 上 3nm 芯片登场,大家就发现了两件事:短时性能猛,持续掉速快。无论是游戏、视频剪辑还是导出,过热与热节流是绕不开的幽灵。苹果这次不止换材质,还上了蒸汽冷却腔(VC)——这在安卓阵营早已是标配。换言之,17 Pro 把“铝合金+VC”打包成了新散热解法。

蒸汽腔怎么玩:把热从“针尖”摊成“面饼”

蒸汽腔像是手机里的“微型热交换器”。腔体里有少量工质液体,贴近芯片热源区域:

- 加热→汽化:发热点让液体变成蒸汽;

- 迁移→放热:蒸汽跑向较冷的区域,触壁放热;

- 凝结→回流:蒸汽变回液体,沿微结构回到热源附近。

这个循环,把点状热源摊成大面积热扩散,再通过金属中框/后盖把热甩向外壳。理论上,铝合金外壳导热更积极,能把蒸汽腔传来的热更均匀地摊开,减少“某一处烫得离谱”的握持不适,也让芯片更晚触发降频。

实测一:3DMark 压力测试,分数会说话

先上跑分对比(3DMark Wildlife Extreme):

- 极限高分(越高越好)

iPhone 17 Pro:5914

iPhone 16 Pro:4479 - 极限低分(越高越好)

iPhone 17 Pro:3506

iPhone 16 Pro:2383

“高分”代表短时间爆发,“低分”更接近长时间压力下的稳定值。17 Pro 不仅起步更高,掉到低谷也更高,说明降频更晚、降幅更小。这和“铝合金+VC”的预期一致:持续性能更稳。

实测二:热成像看热路——3 分钟与 10 分钟

外媒用 FLIR 热像仪拍了两机的发热轨迹,场景如下:

- 两机静置 20 分钟拍“基准”图;

- 启动 Wildlife Extreme 压力测试,3 分钟时开始热像监测(设备精度 ±3℃,看趋势不看绝对值);

- 10 分钟时再次拍照;

- 停止压力测试,待机 5 分钟、10 分钟各拍一张。

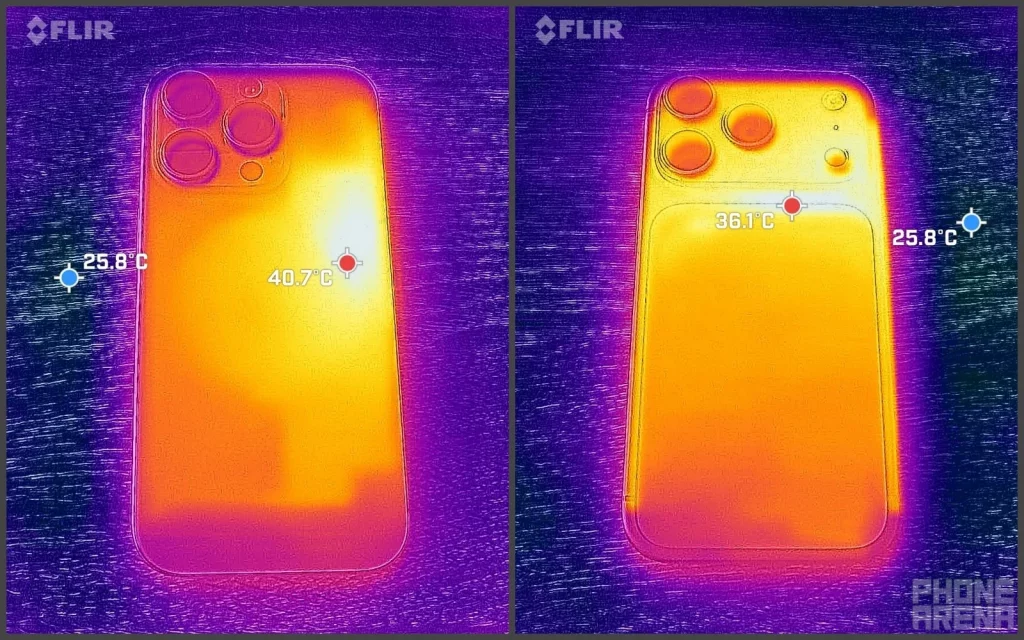

3 分钟时:

- iPhone 16 Pro(钛):热点集中在机身右侧(靠近音量键一带),最高约 41℃。图像显示为局部高温团,周边扩散有限。

- iPhone 17 Pro(铝):整机呈橙色渐变,热点不再“钉死”在一点,最高约 36℃,仅比待机高 ~5℃。换句话说,热被较均匀地摊开了。

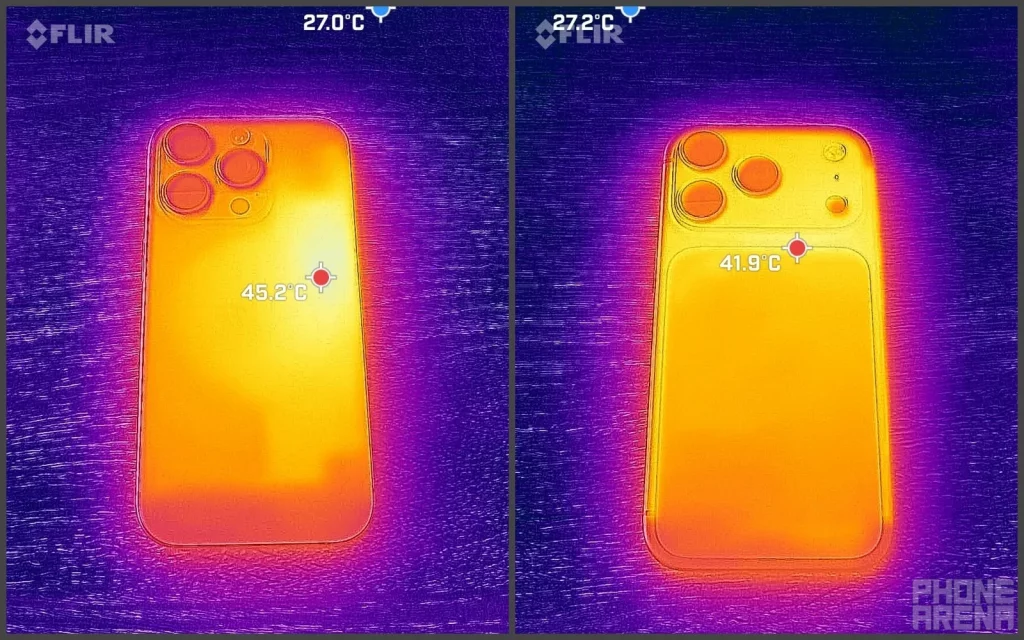

10 分钟时:

- iPhone 16 Pro:热点仍在同一区域,最高温约 45℃,属于“握久了会难受”的级别;不过因为是局部点烫,人会自然调整握姿来“躲热”。

- iPhone 17 Pro:最高约 42℃,但热像上呈现的是整机泛热,握持处微热却不至于“一点烫哭”。这也是“热扩散”的直观代价——手感整体更暖,但核心不那么顶。

结论小结:17 Pro 把点烫→面温,换来了更稳的持续性能与更晚的降频;16 Pro 则把热“憋在一处”,短期不必然难握,但核心会更快触发限速。

实测三:停测后的“冷却速度”,两者差距不大

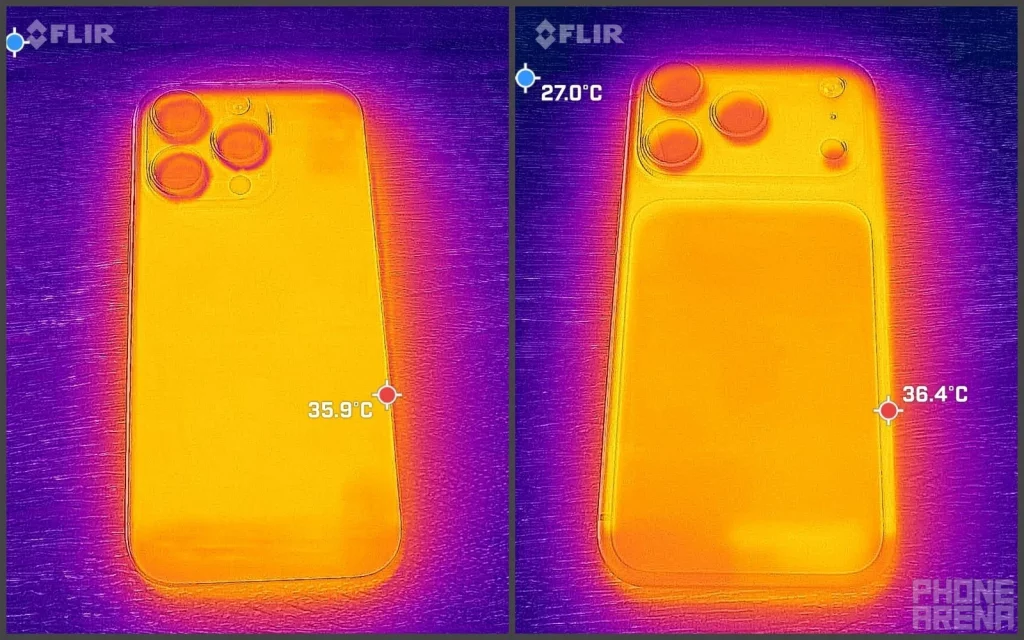

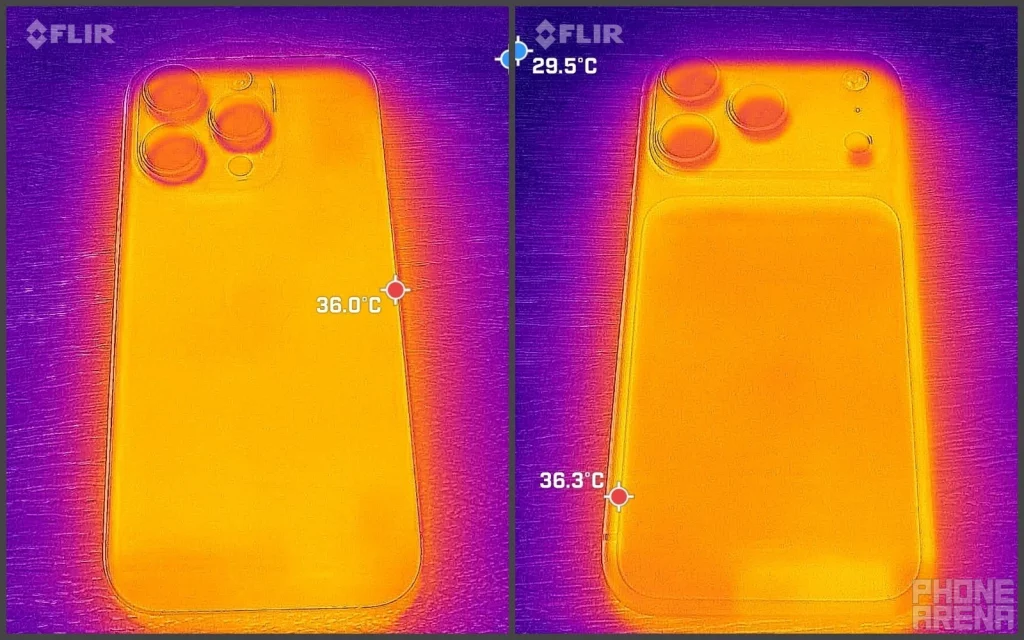

停止压力测试后进入待机:

5 分钟:16 Pro 和 17 Pro 都回落到 ~36℃ 左右,机身温度分布也逐步趋同;

10 分钟:两者继续缓慢降温,但差异非常有限,没有出现“铝合金明显更快冷却”的戏剧性场面。

这点挺有意思:铝合金在负载中期更擅长摊热,但到了停机冷却阶段,两者的热容与结构让“回落速度”更像是一个综合体——材质并非唯一决定因素。简言之:跑的时候,铝+VC 更稳;停下后,大家降温节奏差不多。

持续性能赢了,但“材质是一道综合题”

把跑分与热像图放一起看,答案不难得出:

- 性能层面:iPhone 17 Pro 的高/低分显著领先,说明降频更晚、持续更强;

- 体感层面:17 Pro 的整体温热替代了 16 Pro 的局部烫点,长游戏/长导出更可控;

- 冷却阶段:两者回落速度接近,没有谁“肉眼降温更快”;

- 材质取舍:铝合金让散热可控,但耐刮抗磕与视觉老化可能不如钛与不锈钢,这一点在日常使用中也确实更“显眼”。

- 系统工程:蒸汽腔是关键增量,VC + 铝合金形成了“内摊热、外扩散”的组合作用;即便未来回到不锈钢框,只要 VC 到位、堆叠合理,散热也会比“无 VC + 钛”好看。

如果你更在意“持续稳、少降频”,17 Pro 这套方案的提升是可感知的;如果你更在意边框质感、抗划与耐用视觉,那就得权衡“散热与外观”这道老题。对苹果而言,17 Pro 给出的是一个工程化解——不是玄学,而是把热路重新规划,让“强一点、久一点”成为现实;对用户而言,“要不要为更稳的持续性能,接受更易花的边框”,答案恐怕因人而异。

一句话收尾:铝合金 + 蒸汽腔,把 iPhone 的“短跑冠军”调成了“长跑更能扛”;冷却不分胜负,体验各取所需。