近来,红魔 11 Pro凭借 7,500mAh 电池再次把“续航天花板”推高——在我们的续航榜单上它瞬间冲到最前。与此同时,三星 Galaxy S25 Ultra、iPhone 17 Pro Max、Pixel 等旗舰的电池仍徘徊在 4,500–5,500mAh 区间。表面上看,这像是“国货越做越猛、老牌厂商止步不前”的对比,但背后并非只是“谁更厚谁赢”。本文把这张表的关键原因拆开讲清楚,带你看清技术、监管、产业链与战略的博弈。

表面原因:超薄与外观的设计取舍

如今旗舰机把“手感”和“轻薄”做成商品化卖点——更薄、更轻、更精致的机身能直接影响到消费者的购买决策。厂商常在“厚度/续航/散热”三角关系上做选择:想要更大的电池就得牺牲机身薄度或增加散热设计成本。苹果长期走工业设计审美路线,三星与 Google 也多在形态、相机与系统体验上优先投入,短期内不愿为“堆电池”破坏既有平衡。Wired 与多家评测来源也指出,单纯把更高密度电池放进现有生产线上,短期并不总带来消费者感知的等值收益(比如系统更耗电的新功能会把收益抵消)。

不是只有“厚度”——还有运输与监管的隐形门槛

一个被忽略的现实是:电池并非只在工厂里“制造”问题,运输与合规也决定了设计路径。国际运输与航空安全法规对锂电池有严格分级,某些条款把“电芯/电池”的瓦时(Wh)作为关键分界。例如 IATA 的锂电池指南里,对于部分包装和运输情形,会把单体电芯或电池 20 Wh作为一个重要分界点(不同情形下还有 100 Wh、160 Wh 等不同规则)。这意味着一旦某个单体电芯超过特定Wh,就会触发更严格的包装、申报和运输成本。这样的规则会让整条供应链的成本和复杂度陡增,并影响厂商在不同市场的出货选择与生产规划。

为什么这会影响手机电池容量?一种常见的工程应对是把一个大电池拆成两个容量较小的单体并联/串联(也就是“dual-cell / dual-battery”设计),让每个单体都在监管的低门槛之下,同时在整机上实现更大总容量与更快充电;这类做法在国内厂商中被广泛采用并写进了产品文档与拆解分析。相比之下,一些海外大厂在供应链/产线改造与质量认证上更谨慎,不一定愿意为这种“拆电池”做大规模产线改造。

技术路线:硅碳(Si/C)电池与“膨胀”的烦恼

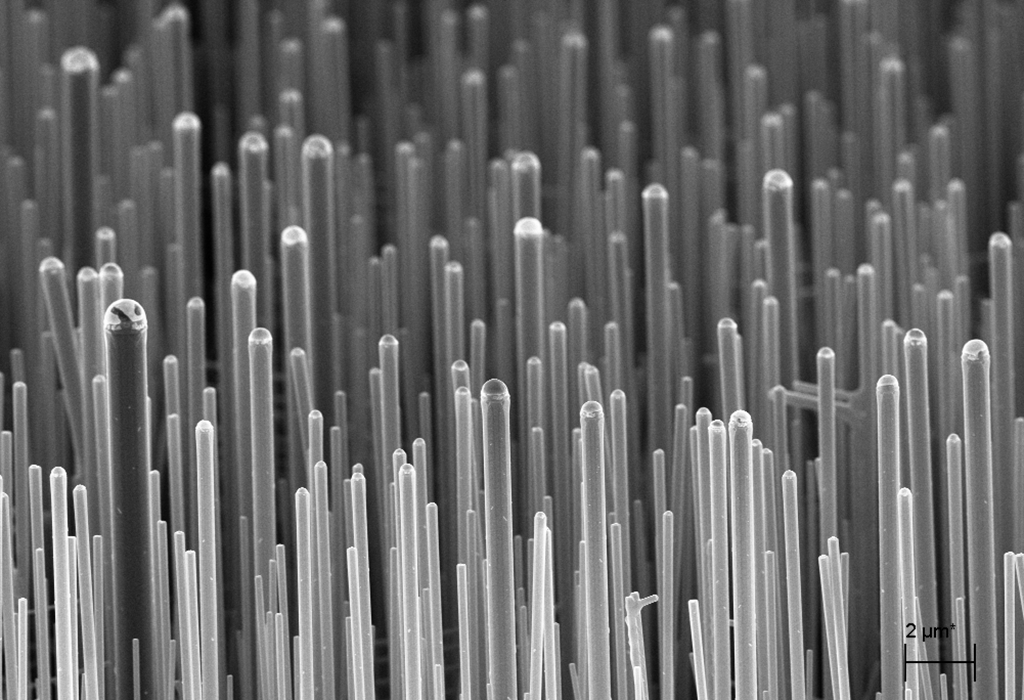

硅比石墨能“藏”更多锂,理论上能把电池能量密度大幅提升——这就是所谓的硅碳(silicon-carbon)复合负极路线。国内几家厂商已经把这条路走在前面:Honor、vivo、OnePlus 等在新机或宣传稿中公开使用或宣称使用“高硅含量的硅碳阳极”,并宣称在单位体积/厚度下实现更高容量或更轻薄设计。部分机型已把硅含量提到两位数(如 10% 到 25% 不等),并以此实现“同体积更高容量”或“更薄机身但续航不降”。

问题在哪?硅在充放电过程中会明显膨胀(有时可达数倍),导致阳极粉化、内部应力增大、循环寿命和安全性问题。为了解决这个问题,电池厂必须用纳米结构、涂层、复合材料与精细制造工艺把硅“束缚”住——这些工艺不仅需要新的原材料供应链(高纯度纳米硅),还要在电池管理、封装和整机结构上做配套改造。国内厂商因为产业链靠近、测试速度快、监管与市场节奏不同,能更早把这些新工艺推向量产;而苹果、三星、谷歌这类巨头在安全和寿命上对标准更苛刻,需要更长时间和更大的投入来验证。Wired、Time 等媒体也对这条路径的利弊做过剖析。

成本、生产线与“历史包袱”——为什么大厂更慢一步?

把生产线从传统石墨负极大规模切换到高硅含量复合负极,不是把配方换一换那么简单:这牵涉到材料采购(如高纯度 nano-silicon)、电池模组设计、BMS(电池管理系统)固件重写、充放电曲线与散热封装的改变,甚至还会影响整机的散热结构与天线设计。更要命的是,一旦更换路线,现有的数十亿美元级别电池供应链和长期合约都会受到冲击——这是一个需要巨额短期投入、长期才可能回本的工程。许多报道指出,大厂在安全与回报之间走得更稳,因此短期内更倾向于通过软件优化、系统级功耗下降和充电策略提升来“延长续航体验”,而非单纯靠堆电池。

此外,历史案例(比如 Galaxy Note7 的电池火灾)也让厂商对电池安全格外敏感:谁都不想因为追求容量而冒出“暴利换召回”的风险,这会带来巨额赔偿与品牌损害。

短期展望:谁会先拿到“更大容量”的 iPhone / Galaxy?

现实是:中国品牌在短期内占了先机(更快把硅碳、双电芯等方案推向市场),我们会看到更多 6,000–8,000mAh 级别的手机出现在国产阵营;同时,像 RedMagic 这类以“续航/散热/游戏”为优先的厂商本身也更愿意牺牲外观薄度来堆电池与散热。RedMagic 的 7,500mAh 机型就是典型代表。

大厂(苹果、三星、谷歌)方面,更可能采取渐进式路径:先在部分产品线上引入硅碳元素或双电芯设计,在内部广泛测试并同步改造供应链,然后再把成熟方案推向主流旗舰。行业报道给出的时间预期通常是“几年级别的演进(2027–2030 区间)”,而非下一代机型的突然跳跃。也就是说,短期内不要指望 iPhone 或 Galaxy 一次性把电池从 5,000mAh 拉到 8,000mAh,但每代都有 5–10% 的改进是很可能的。

手机电池的大小,并不是单一技术或营销的问题,而是设计偏好 + 监管合规 + 产业链能力 + 安全文化的复合结果。国产机在“快速试验—快速量产—以市场验证”为节奏下抢占了能量密度和续航的赛道;而苹果、三星等巨头则在“稳健验证—大规模供应链改造”之间谨慎前行。对于消费者来说,选择“轻薄时尚”还是“续航强悍”,最终还是要看你更看重哪一项体验——而市场也会因为这两种需求并存而继续多样化。😊