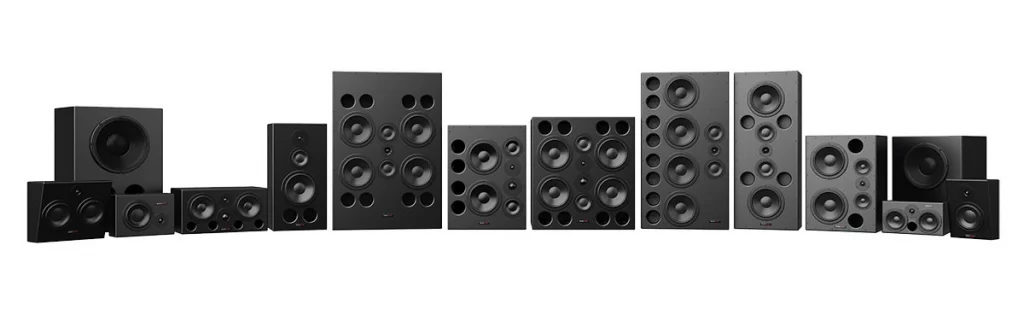

停产多年的 Dynaudio Acoustics(丹拿声学)回来了,而且不是象征性“复刻”,而是系统级回归:一边推出升级版 M 系列 MkII 被动监听,一边官宣与英国厂商 MC2 Audio 合作,带来全新的 Delta 系列专业录音室功放(五个型号,含 DSP/非 DSP 版本),直接把“丹拿经典箱 + 英国功放”打包卖给你。对于还在用老 M1/M2 的棚,这波属于“原厂把民间改装做成了官方方案”。👀

01|M 系列 MkII:不是改头换面,是“重写内核” 🧰

M 系列的名号不用多说——Andy Munro 的原版设计在 2025 NAMM 面向北美亮相后,长期霸榜录音棚标配。纳什维尔一度多到“供不应求”,甚至催生了第三方换件与“重制旧箱”的产业链;AIR、NRG、Netflix、迪士尼、Abbey Road 等专业场景都在用,这足以说明一件事:经典该升级了。

丹拿声学董事总经理 Clive Glover 的说法也很直白:“几乎是全新设计。” 从 MSP 单元、Esotar 3 软球顶高音、分频网络 到 箱体结构,全部换代。不是简单化妆,而是把电声、声学与机械结构一并拉到 2025 年水准。

更关键的是,仍旧坚持被动。这让 M 系列 MkII 在环绕声/沉浸式的大系统里具备极强灵活性:功放怎么配、分频怎么切、系统如何扩展,全交给工程师调度。说白了,丹拿在“监听是系统工程”这件事上,继续保持冷静。

02|Delta × MC2:把“功放这一票”也替你想好了 ⚡

老 M 系列当年常见的标配是英国本土的 Chameleon D 类功放;Munro 也会指定 Bryston、Chord 等牌子。如今丹拿官方牵手 MC2,直接推出 Delta 系列功放,做成“一体化解决方案”:

- 五个型号,覆盖从中小棚到大型沉浸式系统的功率带宽;

- DSP / 非 DSP 双版本可选,方便不同项目的“全模拟链路”或“网络音频 + 现场校准”路线;

- 模拟输入 + Dante 网络音频 全给你,随着工作室扩编可自由混搭。

这种“系统级售卖”思路,意味着从声压、动态、分频到房间校准,丹拿都给出“原厂背书”的合理搭配,不再靠第三方拼插。对于需要快速落地、又讲究一致性的影视/后期团队,沟通成本和集成风险都降下来了。🎯

03|DSP 能力与拓扑:从“能推响”到“推得准” 🧠

Delta 系列的 DSP 版本并非“摆样子”:

- 每个输入通道:3 个动态 EQ、8 个静态 EQ;

- 每个输出通道:9 个静态 EQ;

- 支持分频、延时、保护等一整套系统级功能;

- 功率段位:最小的 Delta 20 每声道 175W–480W(按负载不同),旗舰 Delta 80 DSP 在 4Ω 下 4×2000W,桥接可到 2×5000W;

- D 类架构,失真指标给得很坦诚:THD < 0.18% @1kHz,或在“低于最大输出 1dB、20Hz–20kHz”条件下 < 0.2%。

丹拿给了一个很“工程”的范例:如果你要做立体声四分频系统——选 2U 的 Delta 80 DSP 做主力,再加一台 Delta 20 DSP,一根 Cat 5 网线就把链路串起来。能量、分频、时序、均衡都在同一家族里闭环。对于多声道沉浸式监听,这种“同系统标定”的好处会在调试效率与一致性上直接体现。🧩

04|谁需要这套?以及,为什么是现在? 🎬

为什么要在 2025 年重启被动监听 + 外置功放的思路?因为近年棚里发生了两件事:

- 沉浸式/环绕声 从“个案”变成“常态”,工程复杂度暴涨;

- 网络音频(Dante) 与 系统化校准 成为项目交付的“底线能力”。

M 系列 MkII 的被动哲学,配合 Delta 的网络/DSP 与功率储备,把“监听系统”重新定义为可持续演进的基础设施——今天 5.1,明天 7.1.4,后天 9.1.6,箱体不变、功放扩编,标定逻辑也能延续。

当然,理想很丰满,现实里也有选择题:

- 你更偏爱一体化有源监听的“开箱即用”,还是愿意换来更强系统可塑性?

- 棚子是固定规模还是会持续扩编?

- 声学目标是绝对线性还是听感导向?

如果你正打算升级到沉浸式或是做长线扩容,“M 系列 MkII + Delta” 这种原厂成套,省事、省心,还能把后期的维护与扩展路线“一次定死”。而且,有 MC2 这位英国老牌功放厂背书,稳定输出 + 大动态属于“想象得到、听得见”的组合。🔊