可折叠手机的工程难题很多,但一个经常被忽略却很致命的是在柔性屏上为前置摄像头或指纹等传感器开孔后留下的应力与密封薄弱点。这些微小缺陷一旦在长期弯折和湿气作用下形成裂纹,就会快速扩展并损害显示与传感器。三星最近的一项专利提出了一个有意思的解决思路:让屏幕“自己感知并加固”这些脆弱区域,从而把传感器埋进可折叠显示里变成真正可行的长期方案。

下面把这套专利技术的核心点、工作原理、潜在好处与现实挑战拆解讲清楚,适合关心折叠屏耐久性与未来设计方向的读者。

专利做了什么? —— 传感 + 即时加固 + 环境密封三位一体

专利所描述的关键要素可以浓缩为三步:

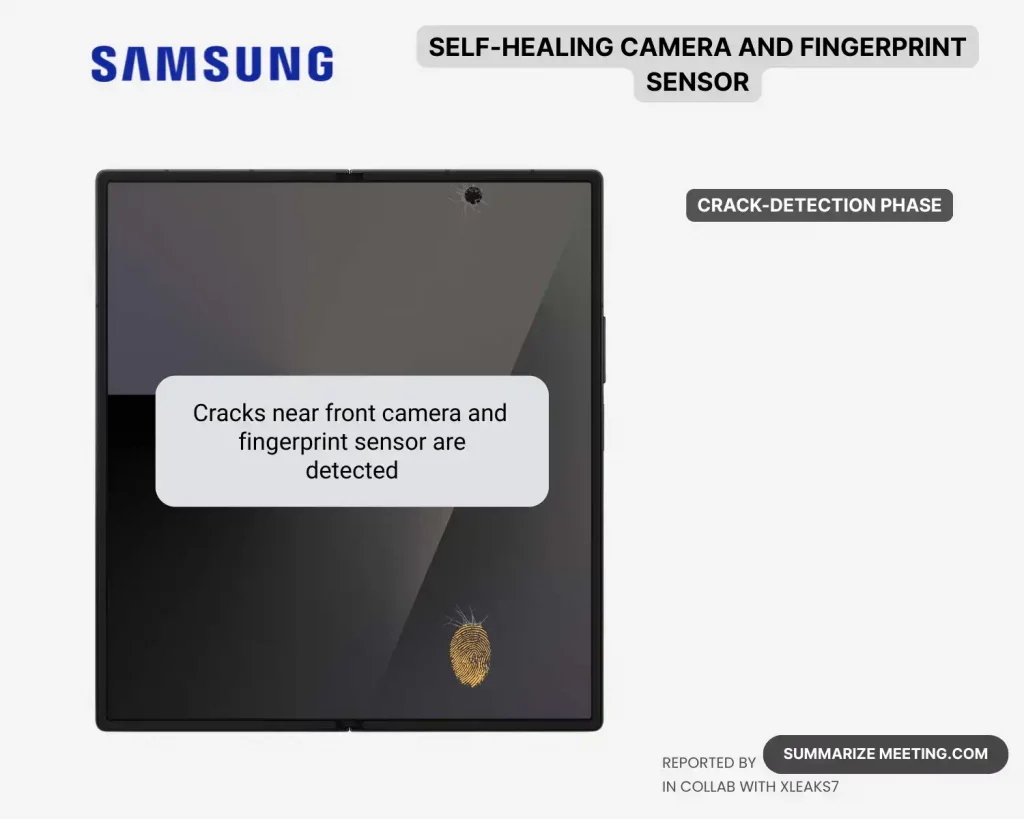

- 传感环路:在屏幕开孔(如摄像头、指纹)的周边层中嵌入极细的导线网络,形成一个连续的“传感环路”。该环路持续监测应力状态与导电特性,以便在微裂纹或材料退化刚起始时就检测到异常。

- 虚拟金属图案(即时加固):一旦检测到缺陷,系统会触发在受损区域附近形成的“虚拟金属图案”。专利描述这些图案能迅速强化薄弱区,改变局部应力分布,阻止裂纹蔓延到关键显示层。这个“图案化加固”是自修复思路的核心。

- 结构性密封:在屏孔周围配合设计专用凹槽与密封剂,主动抵御湿气与氧化物侵入,减少环境因素对 OLED 与界面材料的长期侵蚀。

三块联合起来,既能早期发现问题,又能瞬时抑制裂纹并把外界水汽阻隔在外,形成一个完整的“弱点自护”方案。

为何这对折叠手机很重要?三个直接收益 ✅

- 允许更高密度的屏下传感器设计:原先厂商把摄像头或指纹“挪到边框或打孔”部分,是因为屏下开孔区域太脆弱。这套自修复方案若能落地,厂商就能更加自信地把传感器直接埋入折叠屏里,带来更连贯的视觉与交互。

- 显著提升耐久性与寿命预期:早期检测 + 立即加固能把小裂纹拦截在萌芽阶段,理论上能降低返修率与售后风险。

- 降低长期环境失效风险:凹槽与密封材料的协同设计有助于延缓水汽/氧化导致的OLED失效,提升产品实用寿命。

技术落地的难点在哪里?务实看三大挑战 ⚠️

- 制造复杂度与成本:把超细导线网络、驱动/传感电路与“虚拟金属图案”机制集成到多层柔性栈中,需要新的材料与工艺,短期会推高 BOM 与良率风险。

- 光学与触控影响:在显示层附近构建导线与加固结构,必须保证不损害显示均匀性、透光率或触控/摄像头成像质量,这对材料与布局提出高要求。

- 长期可靠性验证:自修复触发机制需要在千万级折叠循环、温湿老化、极端机械冲击等条件下通过实测,否则理论上的“自修复”可能在真实使用环境中表现有限。

专利是希望,但真正的考验在于量产与实测

三星的这项专利为折叠屏“屏下传感器脆弱点”提出了系统化的工程解法,从理念到组件的配套考虑都较为全面。将“检测—响应—封装”合成一套闭环,是向更耐用、更集成可折叠手机迈出的重要一步。

但专利并不等于产品:能否在不大幅增加成本、同时保持显示与成像质量的前提下通过长期耐久性测试,才是这项技术能否真正被商用并广泛采用的决定性因素。短期内我们会关注样机测试结果,以及该方案是否出现在下代 Galaxy 折叠机型的耐久性数据中。🔬🔧